«Потаенное судно» Ефима Никонова

- среда, 27 фев 2019, 11:23

-

5

5

-

16.7K

16.7K

- среда, 27 фев 2019, 11:23

-

5

5

-

16.7K

16.7K

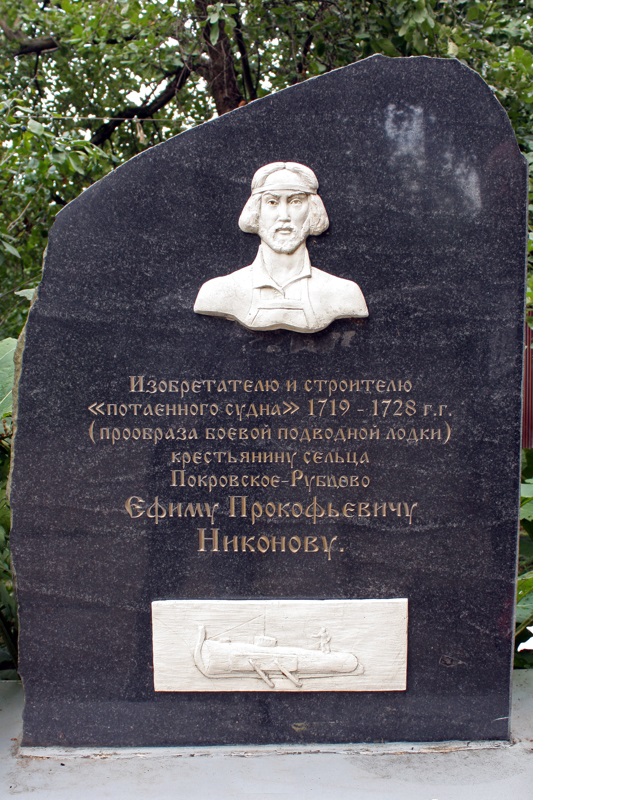

29 июля 2007 года в посёлке Пионерский (бывшее село Покровское-Рубцово) был открыт памятник уроженцу села, талантливому изобретателю и самородку Ефиму Прокофьевичу Никонову.

С давних пор умы военных мореплавателей занимала идея тайных диверсий против неприятеля. Снаряжение для боевых пловцов, которые могли бы тайно подобраться к боевому кораблю противника и нанести ему повреждения или затопить, разрабатывал ещё Леонардо да Винчи. Но создать прообраз первой в мире боевой подводной лодки удалось не всемирно известному ученому-энциклопедисту, а простому деревенскому плотнику из села Покровское-Рубцово…

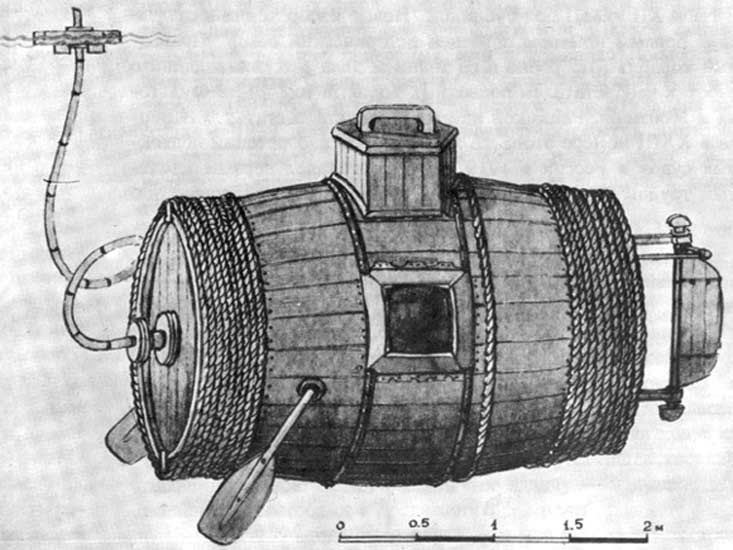

«Потаенное судно» Ефима Никонова. Современная реконструкция В. Дыгало

Сельцо Рубцово, получившее позднее по храму Покрова Пресвятой Богородицы двойное название, впервые упоминается в 1580 году. В 1656 году в нескольких верстах от села патриарх Никон основал известный на всю страну Ново-Иерусалимский монастырь. Для строительства его были созваны лучшие ремесленники, в том числе и известные плотницких дел мастера с Валдая. Видимо, их школу и прошел родившийся в 1690 году в Покровском-Рубцове крестьянин Ефим, сын Прокофьев, ставший первоклассным плотником. При прохождении службы в рекрутах он был определён для работы на верфях, где строились военные корабли. Именно тогда у него и зародилась идея о создании «потаённого судна» для уничтожения вражеских кораблей.

Ефим Прокофьев был малограмотен, «умел начертать только имя свое», и поэтому в 1718 году «за мзду небольшую» продиктовал стряпчему челобитную на имя царя Петра I, но ответа из Санкт-Петербурга не последовало. Тогда через год была отправлена вторая челобитная того же содержания. В ней, в частности, крестьянин сообщал, что сделает «к военному случаю на неприятелей угодное судно, которым в море в тихое время будет из снаряду разбивать корабли, хоть бы десять или двадцать и для пробы тому судну учинит образец». В том же письме было сказано, что судно «будет ходить в воде потаенно».

В Покровском никто не верил, что царь проявит внимание к полубезумной идее обыкновенного подневольного плотника, но, получив письмо, примерно через полгода Пётр I на него ответил. Едва ознакомившись с описанием проекта, император понял: скромный деревенский мужик, «крещеная собственность» думного боярина Нащокина, обещает ему, по сути, господство на море. Ефима вызвали в столицу, в Адмиралтейскую контору. Как челобитчик он вначале попал на ознакомительную беседу к шефу розыскных дел Тайной канцелярии Андрею Ивановичу Ушакову. После беседы с ним изобретателя 13 января 1720 года представили Петру, который пожелал разговаривать с крепостным один на один, доподлинное содержание разговора неизвестно. Сообщалось лишь, что на втором часу разговора Пётр велел подать в кабинет бумагу и чертёжный инструмент, а завершив беседу, распорядился угостить гостя горячительным и щедро одарил. Понятно, что это был не просто доклад, а разговор двух мастеров кораблестроения.

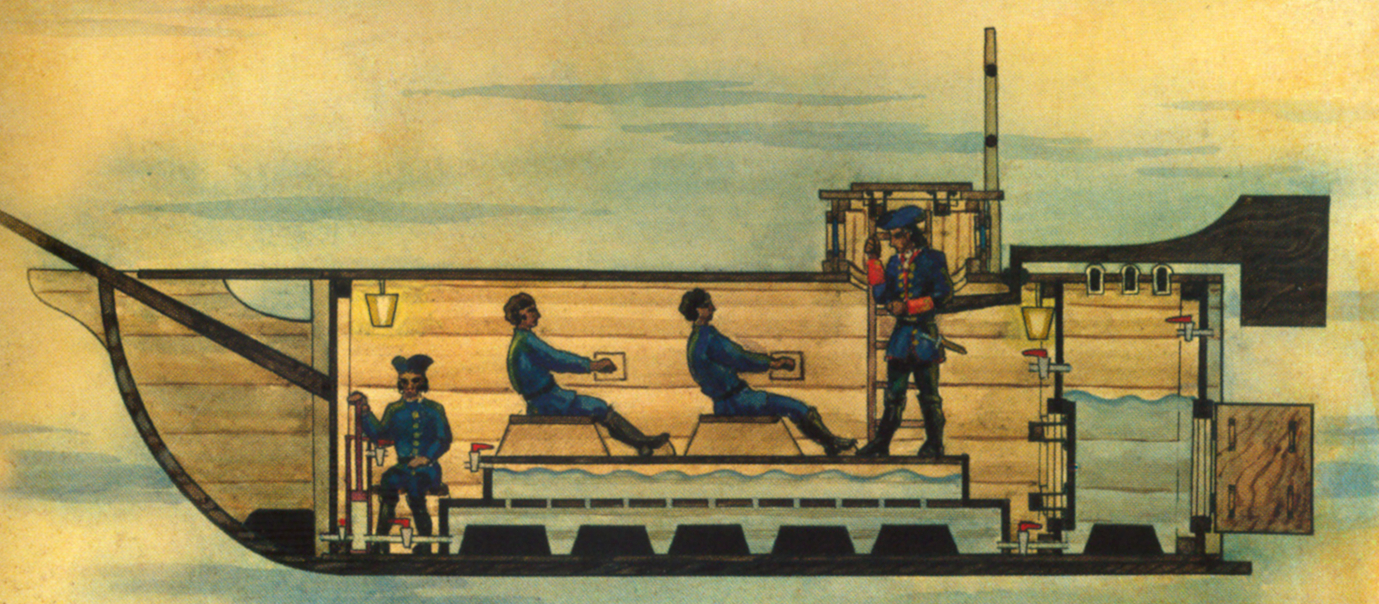

Строительство «потаенного судна». Рисунок Ю. Иванова

Уверовав в реальность проекта, царь приказал крестьянину никому этой идеи не разглашать и, «таясь чужого глаза», немедленно приступить к делу. Сначала Пётр решил построить судно «не в такую меру, которым бы в море подойтить под корабль, но ради показания и в реке испытания». Адмиралтейств-коллегия 31 января (11 февраля) 1720 года выслушала сообщение Петра I о «потаенном судне» и оформила указ: «Крестьянина Ефима Никонова отослать в контору генерал-майора Головина велеть образцовое судно делать, а что к тому делу надобно лесов и мастеровых людей по требованию оного крестьянина Никонова отправлять из помянутой конторы, а припасов по его же требованию из конторы Адмиралтейских дел. Денежное жалование с начала его работы давать по три алтына, две деньги в день и ныне в зачет выдать пять рублей».

Ефима Прокофьева взял под свою жёсткую опеку Андрей Иванович Ушаков и сразу объяснил, что тот под страхом смерти никому, ничего и никогда не должен рассказывать о содержании беседы с государем. Сполна это относилось и к делу, которым Никонову предстояло заниматься на верфи. Ефим Прокофьев, ставший указом императора мастером потаенных судов, оказался на Галерной верфи в Обер-Сарвайерской конторе генерал-майора Михаила Ивановича Головина. На этих «жерновах Петровых» судьбоносное имя патриарха Никона обернулось для его удивительного земляка и фамилией, и кличкой, и паролем. Ёмкое слово разом предупреждало встречного, что этот энергичный молодой человек родом из «осененных крестом патриарха мест». В помощь себе Никонов подобрал на судоверфях Санкт-Петербурга десяток лучших мастеров-плотников.

Необычно выглядела закладка «потаенного судна» на верфи. Поскольку объект был секретным, стапель для модели подводного судна соорудили внутри большого сарая, полностью скрыв его от посторонних глаз. Уменьшенную модель «потаенного судна» заложили 3 марта 1720 года, назвать решили именно так – «Модель». Но на закладной доске почему-то оказалось каллиграфически выведено «Морель». Под этим загадочным именем деревянное судно, похожее на бочку, испытывалось и доводилось до ума в течение нескольких лет.

Сохранились любопытные документы, дающие некоторые представление о том, как проходила постройка сначала модели, а затем и самого «потаенного судна». Ефим Никонов периодически требовал «отпустить к строению» самые разнообразные материалы. Речь шла то о дубовых бочонках, то о парусах «для накрывания», то о слюдяных свечах и фонарях, то о жестяных трубах и так далее. В одном из «доношений», написанных по просьбе и от имени Никонова, говорилось: «Я ону модель в совершенство, что подлежит, привел, а ныне у меня остановка учинилась в оловянных досках, на которых подлежит провертеть по моему размеру пять тысяч дыр, о которых досках я подавал доношение наперед сего. И то мое прежде поданное доношение по сие время не отправлено. Того ради всепокорно прошу дабы указом царского величества повелено было на оных досках провертеть пять тысяч дыр, а ежели не будут проверчены, чтоб нас того не взыскалось».

Испытания «потаенного судна». Современный рисунок

Работы по строительству модели «потаенного судна» закончились в марте 1721 года. Первые испытания состоялись летом того же года в присутствии царя. Подробно об этом написал в своем очерке, опубликованном в 2010 году в краеведческом сборнике «Покровское-Рубцово», писатель Михаил Викторович Мосалёв: «Испытания было решено провести незаметно – под шум “закладочного карнавала”. Состав команды из четырёх человек был обусловлен размерами корабля и устройством системы погружения и всплытия. Сам Ефим Никонов, четвёртый член экипажа, совмещал в одном лице обязанности командира и механика. Модель спустили на воду, загрузили мешки с балластом, приняли воду в цистерну, опробовали работу механизмов и убедились в отсутствии течи. Государь прибыл к подъёму флага. Загремел орудийный салют. Отдали швартовы. “Морель” закачалась на свободной волне. Экипаж заработал веслами, и судно отошло к середине реки на глубокое место. По пушечному сигналу Никонов закрыл рубочный люк. Корабль начал медленно погружаться в воду. Под урез воды ушла мачта. Вновь выстрел. “Морель” показалась у другого берега. Люк открылся, и Никонов с улыбкой замахал рукой. Выстрел. Вскоре субмарина всплыла почти у входа в Галерную верфь. Выстрел. Подлодка вновь исчезла с поверхности. Затем выстрел следовал за выстрелом, но тщетно. “Морель” не всплывала. Император приказал шлюпке сопровождения причалить к берегу, конец канала с неё завели на барабан, и государь первым налег на крест рычагов. Скоро мокрые подводники уже стояли на скользкой палубе. Все с облегчением приняли по чарке». Оказалось, что через кожаные уплотнения вёсел вода стала поступать внутрь, и судно уже не смогло всплыть самостоятельно.

«Потаенное судно» Ефима Никонова. Макет Р. Самохвалова в масштабе 1:35

Пётр I за спасенными никакой вины не признал, испытания оценил как убедительные и повелел Никонову строить судно «полного корпуса», которое и было заложено на той же верфи в августе 1721 года. Корпус «потаенного судна» полного профиля, который изготовили следом за опытной моделью, был устроен сложнее. Изобретатель предусматривал возможность выхода людей в таких костюмах из судна в подводном положении для разрушения днища неприятельского корабля. «Для ходу в воде, – докладывал Никонов, – надлежит сделать на каждого человека из кож по два камзола со штанами, да на голову по обшитому или обитому кожей деревянному бочонку с окошками против глаз». Скважины и отверстия должны быть «убиты» свинцом, к спине должен быть прикреплен груз со свинцом или песком. Для работ «по провертке» и «зажиганию» кораблей водолаз должен был иметь особые инструменты, опись которых прилагалась к проекту. Воздух же в костюм должен был подаваться с подводного судна через специальный шланг.

Изобретением водолазного костюма особенно интересовался император. Но преемники Петра I не сумели оценить идей изобретателя, далее опытных образцов подводных скафандров дело не пошло.

Один из вариантов чертежей «потаенного судна». Современная реконструкция

Авторитет таинственного Никонова и причастных к делу Ушакова и Головина шёл в гору. Наличие готовых образцов подводного оружия вызывало у потенциального противника серьезные опасения. «Потаенное судно» Никонова было полезно уже одним только этим фактом. Но судно строилось, и в том же 1721 году родилась идея вооружить его «огненными трубами». Именно с этого времени судно Ефима Никонова стало называться «потаенным огненным судном». В журнале Адмиралтейств-коллегии от 13 августа 1724 года сохранилась следующая запись: «В главную артиллерию послать промеморию и требовать, дабы к «потаенному судну» десять труб медных велено было порохом начинить и селитрою вымазать от той артиллерии».

Спуск судна на воду состоялся осенью 1724 года. Тотчас начались его испытания под руководством государя. Неожиданно для всех, в том числе и для Никонова, лодка быстро провалилась на глубину, от удара о грунт дала течь и стала наполняться водой. Пётр I лично организовал спасение изобретателя и его корабля. Веря в идею «потаенного судна», Пётр I объявил присутствующим, чтобы Ефиму Прокофьеву «никто конфуза в вину не ставил», подбодрил Никонова и приказал исправить повреждения, чтобы продолжить опыты.

Новых погружений император так и не увидел: осенью 1724 года Пётр I серьезно заболел, а 25 января 1725 года скончался. Ефим лишился своего покровителя.

Последние испытания подводной лодки Ефима Никонова состоялись в 1727 году, но и они не дали положительных результатов. После этого у чиновников Адмиралтейств-коллегии интерес к продолжению опытов пропал. Разочарованное исходом дела начальство приказало поместить «потаенное судно» в амбар под замок, подальше от «чужого глазу». Там оно хранилось многие годы, пока окончательно не сгнило.

Изобретателя же судна в январе 1728 года разжаловали из мастера в рядового плотника и отправили на Астраханскую верфь, где в это время строились корабли для Каспийской флотилии, «с прочими отправляющимися туда морскими и адмиралтейскими служителями под караулом». Дальнейшая судьба Ефима Никонова неизвестна.

В течение восьми лет Ефим Прокофьевич Никонов упорно трудился над созданием подводного судна, способного истреблять неприятельские корабли. В век деревянного судостроения простой крестьянин без технического образования взялся за постройку подводной лодки, которая должна была обладать большой прочностью и герметичностью. Эта задача при тогдашнем уровне техники была невыполнимой.

Благодаря ветеранам военно-морского флота, проживающим на истринской земле, создателя «потаенного судна» Ефима Прокофьевича Никонова помнят на родине, в подмосковном селе Покровское-Рубцово (ныне посёлок Пионерский городского округа Истра). В 2007 году усилиями ветеранов у Покровско-Рубцовской сельской библиотеки был установлен памятник, надпись на котором гласит: «Изобретателю и строителю “потаенного судна” 1719-1728 годов (прообраза боевой подводной лодки) крестьянину сельца Покровское-Рубцово Ефиму Прокофьевичу Никонову». Автором монумента выступил молодой архитектор Виктор Викулов.

Благодаря ветеранам военно-морского флота, проживающим на истринской земле, создателя «потаенного судна» Ефима Прокофьевича Никонова помнят на родине, в подмосковном селе Покровское-Рубцово (ныне посёлок Пионерский городского округа Истра). В 2007 году усилиями ветеранов у Покровско-Рубцовской сельской библиотеки был установлен памятник, надпись на котором гласит: «Изобретателю и строителю “потаенного судна” 1719-1728 годов (прообраза боевой подводной лодки) крестьянину сельца Покровское-Рубцово Ефиму Прокофьевичу Никонову». Автором монумента выступил молодой архитектор Виктор Викулов.

Ранее, основываясь на материалах архивного дела о строительстве «потаенного судна», автор книги «Откуда и что на флоте пошло», контр-адмирал Виктор Ананьевич Дыгало воссоздал проект Ефима Прокофьевича Никонова в виде рисунка, потому как оригинальных чертежей того времени в деле не сохранилось. По чертежу Дыгало около построенной Петропавловской церкви на берегу Сестрорецкого разлива (город Сестрорецк в окрестностях Санкт-Петербурга), на котором проходили первые испытания судна, в 2009 году был установлен памятник «потаенному судну» – «бочка Никонова» (как его ещё называют). Рядом с моделью лодки установили памятный камень с гравюрой и надписью под ней: «Испытание “потаенного судна” Ефима Никонова в присутствии Петра I, 1721 год».

Сергей Мамаев

Полную версию статьи читайте в архиве журнала "Истра.РФ" на нашем сайте.